Verpackungs‐Verbände liefern Beitrag für breitere Konsumdebatte.

Zum 8. Tag der Verpackung veröffentlichen fünf Verbände der Verpackungswirtschaft die

Ergebnisse einer aktuellen Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) zur

Entwicklung von Konsumverhalten, Verpackungsmengen und Materialeffizienz zwischen 1991 und

2020.

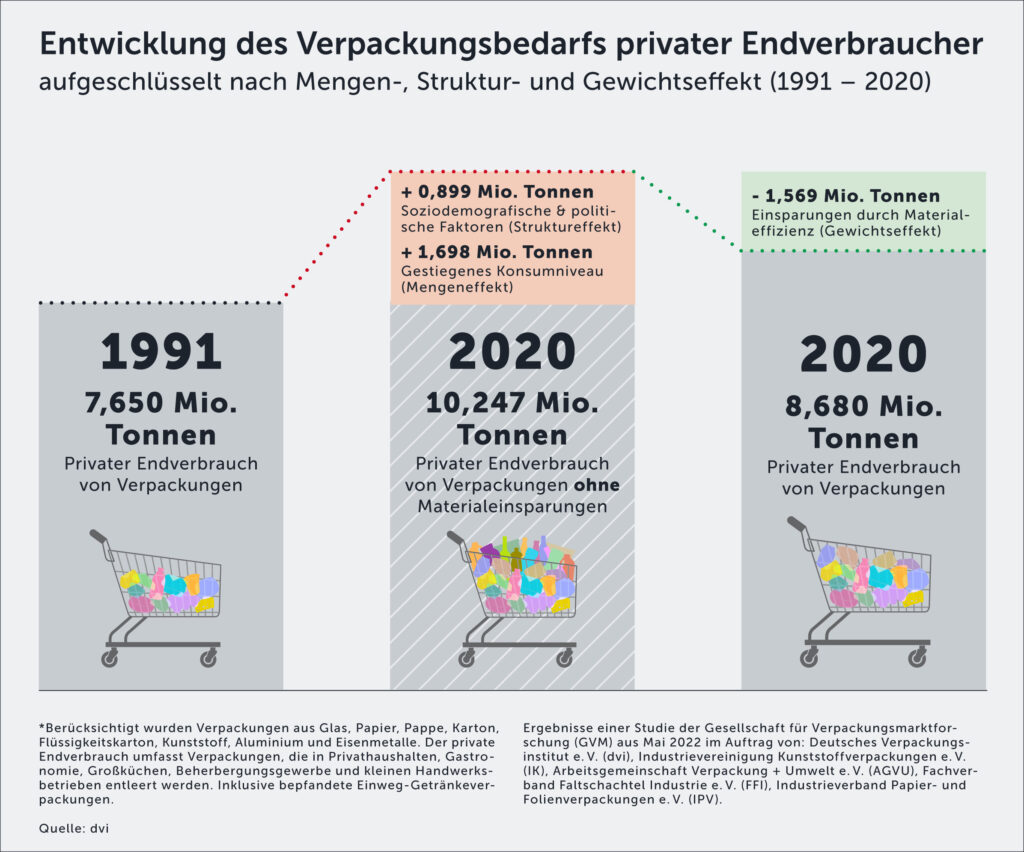

- Der gestiegene Konsum in Deutschland verursachte allein im Jahr 2020 einen Verpackungsmehraufwand von 1,7 Millionen Tonnen (22,2 Prozent) im Vergleich zu 1991.

- Struktureffekte wie beispielsweise demografische Faktoren haben mit weiteren 0,9 Millionen Tonnen zur Zunahme des Verpackungsverbrauchs beigetragen.

- Optimierte Verpackungen konnten 92 Prozent des konsumbedingten Mehrverbrauchs kompensieren.

- Insgesamt wurden seit 1991 durch leichtere Verpackungen 23 Millionen Tonnen Material eingespart.

- Studie sieht wenig Spielraum für weitere Effizienzgewinne beim Materialeinsatz. Branchenverbände betonen die Bedeutung des Konsumverhaltens für Umwelt‐ und Klimaschutz. Produkt und Verpackung müssen als Einheit gesehen werden. Studie liefert Erkenntnisse für breitere Konsumdebatte.

- Branche treibt Innovationen im Bereich Kreislaufwirtschaft voran.

Verpackungen benötigen immer weniger Material und Rohstoffe. Dennoch steigt der jährliche

Verpackungsverbrauch an. Wie eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung

(GVM) aus Anlass des 8. Tages der Verpackung zeigt, konnten 2020 in Deutschland durch verringerten

Materialeinsatz 92 Prozent beziehungsweise 1,6 Millionen Tonnen des konsumbedingten

Verpackungsmehraufwands im Vergleich zu 1991 eingespart werden. Insgesamt belaufen sich die

Materialeinsparungen durch leichtere Verpackungen seit 1991 auf 23 Millionen Tonnen.

Dass der Verpackungsverbrauch im gleichen Zeitraum dennoch gewachsen ist, liegt am gestiegenen

Konsumniveau und einem veränderten Konsumverhalten. Würden wir heute noch die gleiche Anzahl

an Produkten konsumieren wie vor 30 Jahren, könnten wir pro Jahr auf 1,7 Millionen Tonnen

Verpackung verzichten.

Neben der gestiegenen Anzahl konsumierter Produkte haben auch Struktureffekte und

soziodemografische Faktoren zu einem Mehrbedarf an Verpackungsmaterial geführt. Aspekte wie

eine gestiegene Zahl kleinerer Haushalte und die vermehrte Nachfrage nach kleineren

Packungsgrößen haben mit weiteren 0,9 Millionen Tonnen zur Zunahme des Verpackungsverbrauchs

beigetragen.

In der Summe von gestiegenem Konsumniveau, veränderter Konsumstruktur und abzüglich der

Effizienzgewinne durch optimierte Verpackungen nahm der private Endverbrauch von Verpackungen

über alle Materialien von 1991 bis 2020 um 1,04 Millionen Tonnen beziehungsweise 14 Prozent auf

8,7 Millionen Tonnen zu.

Die Studie der GVM entstand im Mai 2022 im Auftrag des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi),

der Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt e.V. (AGVU), des Fachverbands Faltschachtel

Industrie e. V. (FFI), der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. (IK) und des

Industrieverbands Papier‐ und Folienverpackungen e. V. (IPV).

Stellungnahme dvi

Kim Cheng, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts e. V.: „Es ist ein bisschen wie bei

Hase und Igel. Die Branche hat die Verpackungen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich immer

leichter und schlanker gemacht. Aber jeder Fortschritt wird vom wachsenden Konsum gleich wieder

aufgefressen. Natürlich zahlen sich die gewaltigen Effizienzgewinne der letzten Jahre aus ‐ im Hinblick

auf Umwelt und Klima, aber auch im Hinblick auf die aktuell extrem steigenden Preise und

Knappheiten bei Rohstoffen. Klar ist aber auch, dass man Verpackungen nicht unendlich weiter

verschlanken kann. Denn an erster Stelle steht der Schutz der verpackten Ware, die einen vielfach

höheren Wert und ökologischen Fußabdruck hat, als ihre Verpackung. Bei Lebensmitteln ist der

Fußabdruck beispielsweise um das 16‐ bis 30‐Fache größer. Diese Ressourcen gilt es zu schützen. Die

Verpackungswirtschaft setzt deshalb bereits seit einigen Jahren massiv auf Lösungen für die

Kreislaufwirtschaft wie beispielsweise die vollständige Recyclingfähigkeit, den Einsatz von

Rezyklaten, Mehrweg‐ und Nachfülllösungen oder immer neue Anwendungsgebiete für Materialien

aus nachwachsenden Rohstoffen. Trotzdem müssen wir unser Konsumverhalten auf den Prüfstand

stellen. Als Konsumentinnen und Konsumenten sind wir die Hauptverursacher für die Zunahme des

Verpackungsverbrauches. Wenn wir weniger Verpackungen wollen, müssen wir das ändern.

Konsumgewohnheiten und Konsumniveau sind unmittelbar mit dem Verpackungsaufkommen

verknüpft. An einer breiteren Konsumdebatte kommen wir nicht vorbei.“

Stellungnahme AGVU

Dr. Carl Dominik Klepper, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt

e. V.: „Die Studie belegt die Fortschritte in der Verpackungsgestaltung, insbesondere durch einen

mehr und mehr reduzierten Ressourceneinsatz. Das nächste Etappenziel ist die Recyclingfähigkeit

aller Verpackungsbestandteile und der vermehrte Einsatz von Sekundärrohstoffen, so dass nur noch

geringe Mengen an Neuware in der Produktion notwendig sind. Klar ist auch: Um im Klima‐ und

Ressourcenschutz wirklich voranzukommen, braucht es ein achtsames Konsumverhalten.“

Stellungnahme IK

Mara Hancker, Geschäftsführerin der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.: „Produkt

und Verpackung bilden eine Einheit. Die Verpackung einfach wegzulassen, macht unseren Konsum

nicht nachhaltiger; meist ist sogar das Gegenteil der Fall. Aber natürlich ermöglichen Verpackungen

auch neue Formen des Konsums wie beispielsweise To Go. Umso wichtiger ist, dass sich alle Akteure

in der Diskussion ehrlich machen. Je mehr Fakten wir kennen, desto bewusster können wir

entscheiden. Mit der gemeinsamen Studie zu Konsumgewohnheiten, Materialeffizienz und

Verpackungsmengen wird der oft nur auf den Abfall verengte Blick geöffnet. Aus den Ergebnissen

können wiederum alle ihre Schlüsse ziehen: Industrie, Handel und Verbraucher. Denn auch das zeigt

die Studie: Es gibt nicht den einen Game Changer – Klimaschutz ist auch das Ergebnis

verantwortungsbewusster Entscheidungen jedes Einzelnen. Dazu gehören auch unser Lebenswandel

und insbesondere unser Konsumverhalten.“

Stellungnahme FFI

Christian Schiffers, Geschäftsführer des Fachverbands Faltschachtel Industrie e. V.: „Diese wichtige GVM-Studie belegt die Ursachen für den Verpackungsmehrverbrauch in den letzten drei Jahrzehnten. Die demographischen Veränderungen führen so zum Beispiel zu immer mehr kleineren Haushalten und die auch arbeitsmarktpolitisch bedingte Mobilität der Gesellschaft zu einem erweiterten Angebot und einer größeren Nachfrage nach verbrauchergerechter und hygienischer Unterwegs-Versorgung. Durch kontinuierliche Lightweighting-Programme zur Reduzierung des spezifischen Gewichts von Kartonverpackungen konnte der Mehrverbrauch an Verpackungen erfolgreich, aber eben nur zum Teil kompensiert werden. Umso mehr gilt es durch den Einsatz von Rezyklaten und die Steigerung der Recyclingfähigkeit die Kreislauffähigkeit von Verpackungen insgesamt zu steigern, um so das Klima und die natürlichen Ressourcen zu schützen.“

Stellungnahme IPV

Karsten Hunger, Geschäftsführer Industrieverband Papier- und Folienverpackung e.V.: „Für das technische Design von Verpackungen gilt der Grundsatz – so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Diesem Ansatz folgt die Branche bereits seit langem mit immer neuen Optimierungen. Die vorliegende Studie beweist das eindrucksvoll. Gleichzeitig wandelt sich das gesamte Umfeld des Verpackungseinsatzes, sei es die Bevölkerungsstruktur, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse oder das Konsumverhalten. Die daraus folgenden veränderten Mengen an Produkten und Verpackungen konnten und können allein durch die Optimierung von Verpackungen nicht vollständig kompensiert werden. Daher sind alle Akteure entlang der gesamten Lieferkette bis hin zum Verbraucher dazu aufgerufen das eigene Handeln und Entscheiden stetig auf die Nachhaltigkeit hin zu überprüfen.“

Detailergebnisse für Materialien, Produktgruppen und Effekte

Die GVM-Studie stammt aus Mai 2022. Sie untersucht die Entwicklung des Gesamtverbrauchs von Verpackungen und schlüsselt sie in die drei Faktoren Mengeneffekte (Konsumniveau), Struktureffekte (Konsumgewohnheiten) und Gewichtseffekte (Verpackungsoptimierungen) auf.

Darüber hinaus gibt die Studie detaillierte Einblicke zu den Materialgruppen Glas; Papier, Pappe, Karton, Papierverbunde, Flüssigkeitskarton; Kunststoff; Aluminium sowie Eisenmetall und stellt die Entwicklung bei sechs ausgesuchten Produktsegmenten dar: Heimtierfutter, Einweg-Kunststoffflaschen für Wasser, Konserven für verarbeitetes Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Wasch-, Putz- und Körperpflegemitteln und Elektrogeräte.

Die fünf Branchenverbände zeigen zentrale Erkenntnisse und Detailergebnisse der GVM-Studie auf der Webseite verpackung.org.

Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi): www.verpackung.org

Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt e.V. (AGVU): www.agvu.de

Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. (IK): www.kunststoffverpackungen.de

Fachverband Faltschachtel Industrie e. V. (FFI): www.ffi.de

Industrieverband Papier- und Folienverpackungen e. V. (IPV): www.ipv-verpackung.de