Wie sind Sie beruflich mit gesetzlichen Forderungen hinsichtlich Verpackungen befasst und wie genau befassen Sie sich beruflich mit der Bewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien?

Als Leitung des Bedarfsgegenständelabors der Innoform GmbH unterstütze ich unsere Kunden bei der Konformitätsarbeit sowie der Erstellung von Konformitätserklärungen, berate sie bei der Auswahl der erforderlichen Laborprüfungen oder schule die verantwortlichen Mitarbeiter in Unternehmen hinsichtlich der Bewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien. Ein großes Aufgabengebiet ist die Prüfung von Dokumenten (Konformitätserklärung und andere sogenannte „Supporting Documents“ wie Prüfberichte, toxikologische Stellungnahmen zur Einstufung von Stoffen etc.) gemäß den gültigen gesetzlichen Vorgaben für die Bewertung von Materialien und Gegenständen, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

Wie sollten die Behörden länderübergreifend kooperieren, um im Gesetzesdschungel mehr Sicherheit und mehr Einheitlichkeit für die Inverkehrbringer zu schaffen?

Die Harmonisierung der Vorschriften sollte eigentlich auf EU-Ebene durch den Erlass von Einzelmaßnahmen für Gruppen von Materialien und Gegenständen erfolgen. Auf Grund des Mangels an Ressourcen durch die Behörden ist das leider ein sehr langwieriger Prozess; aber auch, da die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ihre eigenen Interessen vertreten wollen. Eine Beschleunigung wäre wünschenswert und einheitliche EU-Vorschriften würden mehr Rechtssicherheit innerhalb der Lieferkette bringen.

In dem föderalen System der Bundesrepublik Deutschland unterliegt die Lebensmittelüberwachung den obersten Landesbehörden, die eine mehrstufige Behördenorganisation bis hin zu den lokalen Ämtern der Lebensmittelüberwachung koordinieren. Der Umfang der Überwachungen, die hinsichtlich Verpackungen durchgeführt werden, erscheint mir regional sehr unterschiedlich. Daher wäre eine einheitliche Vorgehensweise und klare Stellungnahmen hinsichtlich der Auslegung der Vorschriften sehr hilfreich. Diese Stellungnahmen müssten auch interessierten Kreisen zugänglich sein, damit eine einheitliche Umsetzung erfolgen kann.

Welcher Bereich sollte aus Ihrer Sicht vom Gesetzgeber dringend geregelt werden?

Für die Konformitätsbewertung von Verpackungen gibt es eine Vielzahl an Regelungen, die meiner Meinung nach einerseits zu wenig bekannt sind und andererseits manchmal nur sehr rudimentär umgesetzt werden. Weitere Regelungen führen nicht unbedingt zu einer Verbesserung der Umsetzung, da gerade kleine Firmen mit der Vielzahl an Anforderungen überfordert sind. Daher wäre eine engmaschigere Aufklärung, z. B. durch die Überwachungsbehörden, sehr hilfreich.

Natürlich gibt es einige Themen, zu denen ich mir persönlich Einzelmaßnahmen auf EU-Ebene wünschen würde, um zu vermeiden, dass immer mehr einzelstaatliche Regelungen verabschiedet werden, wie z. B. Regelungen für Papier oder Druckfarben.

Die gesetzlichen Vorgaben werden immer strenger. Welche Konsequenzen kann das für Zulieferer und Hersteller, aber auch für die Verbraucher haben?

An den gesetzlichen Vorgaben für die Bewertung von Gegenständen und Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln hat sich in den letzten Jahren eigentlich nicht viel Grundsätzliches geändert. Allerdings legt der Handel den Verwendern von Verpackungen zusätzliche Pflichten auf, um unsere Verpackungen „sicherer“ zu machen. Dadurch wird der Aufwand für die Hersteller für die Prüfung und Bewertung der Materialien immer höher.

Es gibt aber auch immer wieder Vorgaben zum Schutz der Verbraucher, die durch den Druck des Handels schneller umgesetzt werden, wie z. B. die Migration von Mineralölen.

Wie schätzen Sie grundsätzlich das Risiko nicht gelisteter Substanzen ein?

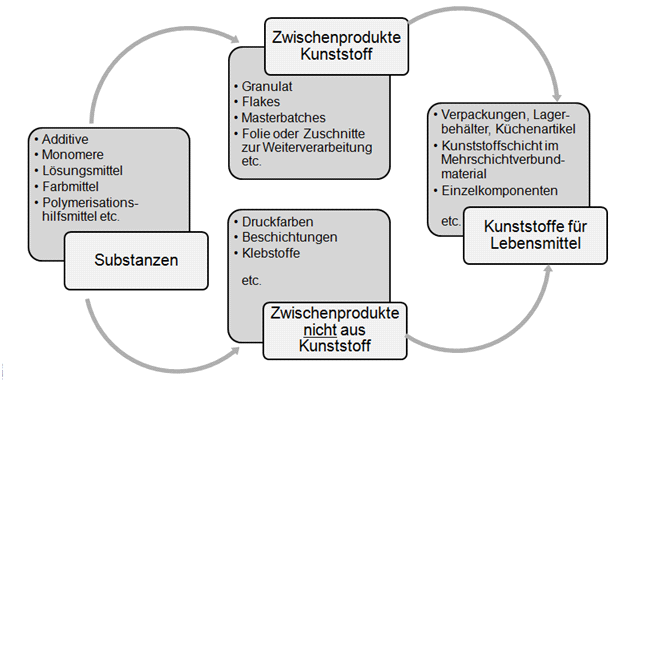

Aus nahezu jedem Verpackungsmaterial können Substanzen in ein Lebensmittel migrieren, die nicht absichtlich verwendet werden (NIAS = non-intentionally added substances). Dies sind z. B. Oligomere, aber auch Verunreinigungen und Abbauprodukte der verwendeten Substanzen. Zusätzlich dürfen z. B. bei der Herstellung von Kunststoffen Substanzen verwendet werden, die nicht in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 gelistet sind, wie z. B. Farbmittel, Lösungsmittel, aber auch Hilfsstoffe bei der Herstellung von Kunststoffen (polymer production aids, PPA) und Polymerisationshilfsmittel (aids to polymerisation), die nur eine Funktion im Herstellungsprozess haben und nicht dazu bestimmt sind, im fertigen Gegenstand noch vorhanden zu sein.

Da oftmals gar nicht bekannt ist, welche Stoffe neben den gelisteten Stoffen migrieren können, ist das Risiko sehr schwer einschätzbar. Gerade im Bereich der Verunreinigungen und Abbauprodukte sind Stoffe dabei, von denen man nicht ausschließen kann, dass sie genotoxisch sind. Von diesen Substanzen ausgehende mögliche Gesundheitsrisiken im fertigen Material oder Gegenstand sollten vom Hersteller gemäß international anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen der Risikobewertung beurteilt werden.

Aus meiner Sicht besteht eine große Kluft zwischen dieser gesetzlichen Anforderung zur Bewertung und der Realität, die es zu beseitigen gilt. Um möglichst schnell einheitliche Bewertungen zu erhalten, könnten z. B. die von der Industrie abgegebenen toxikologischen Bewertungen häufiger von den Behörden wie der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) oder dem BfR (Bundesamt für Risikobewertung) überprüft und veröffentlicht werden.

Wo sehen Sie momentan für Packmittelhersteller besonderen Handlungsbedarf?

In der Konformitätserklärung für Kunststoffverpackungen muss der Packmittelhersteller unter anderem bestätigen, dass Reaktionszwischenprodukte, Abbau- oder Reaktionsprodukte den einschlägigen Anforderungen der Rahmenverordnung genügen und dass gemäß Artikel 19 der Kunststoff-Verordnung eine Risikobewertung durchgeführt worden ist.

Insbesondere die Bestimmung von unabsichtlich eingebrachten Substanzen (NIAS) und deren Risikobewertung steckt meiner Meinung nach noch in den Kinderschuhen. Gerade für die vorhersehbaren NIAS, wie z. B. die Oligomere oder die Abbauprodukte von Additiven, sollten sowohl Analysemethoden als auch einheitliche toxikologische Bewertungen vorliegen, damit der Packmittelhersteller am Ende der Herstellkette die gesamte Verpackung ohne hohen Aufwand bewerten kann. Hier ist meiner Meinung nach der größte Handlungsbedarf bei allen Akteuren in der Lieferkette.

Wie schätzen Sie grundsätzlich die Bedeutung von Grenzwerten, z. B. für spezifische Migrationslimits (SML), ein?

Grenzwerte sind aus meiner Sicht wichtig für Substanzen, von denen ein Risiko für den Verbraucher ausgeht. Grundsätzlich sind sie hilfreich, um eine einheitliche Bewertung sicherzustellen. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn sich die Grenzwerte auf vorhandene toxikologische Risikobewertungen stützten. Leider gibt es auch in den vorhandenen Positivlisten einige Stoffe, deren Grenzwerte historisch bedingt sind. Beschränkungen für sehr flüchtige Monomere, die sich in der Regel bei der Extrusion verflüchtigen, machen aus meiner Sicht weniger Sinn. Da wäre es hilfreicher, Verarbeitungsbedingungen zu definieren, bei denen die Stoffe in der Regel nicht mehr nachweisbar sind, um Kosten für Untersuchungen zu minimieren.

Da das Risiko nicht nur vom Gefährdungspotenzial, das von einer Substanz ausgeht, abhängig ist, sondern auch von der Exposition (also der Art und dem Ausmaß, in dem Menschen dem Stoff ausgesetzt sind), finde ich unsere Grenzwerte sehr starr. Die Einbeziehung der Exposition in den Rechtsvorschriften ist allerdings sehr schwer, da keine einheitlichen Daten zu den Verzehrgewohnheiten vorliegen, und diese von sehr vielen Faktoren abhängen (Region, Altersgruppe etc.).

Sie sprechen in Ihrem Vortrag über „Typische Abweichungen in Konformitätserklärungen“. Was sind überhaupt die Gründe für solche Abweichungen und was bewegt Sie besonders in diesem Zusammenhang?

Aus meiner Sicht haben die Abweichungen ganz unterschiedliche Ursachen. Oftmals hängen sie mit fehlenden Detailkenntnissen zusammen, aber auch mit mangelnder Kommunikation innerhalb der Lieferkette. Schwierigkeiten ergeben sich auch immer wieder durch den Umgang mit vertraulichen Informationen.

Durch meinen Vortrag möchte ich die Teilnehmer für häufig auftretende Probleme sensibilisieren, damit in Zukunft die ein oder andere Nachfrage vermieden wird.

Wofür begeistern Sie sich neben Ihren beruflichen Aufgaben?

Im Sommer genieße ich Bewegung im Freien, wie z. B. beim Inline-Skaten, Wandern oder Radfahren. Eine weitere große Leidenschaft sind Reisen, durch die ich einige andere Kulturkreise kennenlernen durfte, beeindruckende Kulturschätze besichtigt und überwältigende Landschaften erwandert habe. Durch die eigene Organisation vor Ort bin ich oftmals in Kontakt mit der ortsansässigen Bevölkerung gekommen. Diese Begegnungen führen immer wieder dazu, die eigene Lebensweise erneut zu bewerten.