Das Inno-Meeting gilt mittlerweile als deutschsprachiger Branchentreff für Entscheider der Flexpack-Industrie. Was versprechen Sie sich persönlich von einem Beitrag zu dieser Veranstaltung?

Ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Osnabrück den Branchentreff haben – doch inzwischen erweitert sich der Kreis der Teilnehmer auf viele Bereiche der Kunststoffverpackung = vom Zulieferanten über den Packmittelhersteller zum Brand-Owner/Abpacker und Handelspartner.

Die inzwischen zur Packmittelentwicklung gehörenden Anforderungen – wie Circular Economy, das neue Verpackungsgesetz bis hin zu Cradle to Cradle – möchte ich gern mit voranbringen – bevor „die Politik“ sagt, was wir zu tun haben! (die Automobilindustrie ist hier kein gutes Beispiel)

- Ihr Vortragstitel lautet: “Funktionelle Barrieren für Recyclingwerkstoffe in Lebensmittelverpackungen”

Was wird Ihre Kernaussage sein, und wo sehen Sie für den Zuhörer in erster Linie den Nutzen?

Die Anforderungen aus dem Verpackungsgesetz – § 16 – (ab 1.1.2019) geben klare Aufgaben an die Kunststoffpackmittelhersteller: „Kunststoffe sind zu mind. 90 Massenprozent einer Verwertung zuzuführen.Dabei sind mind. 65% und ab 1.1.2022 – 70% dieser Verwertungsquote durch werkstoffliche Verwertung sicher zu stellen.“

= Hier zeige ich Lösungen auf, um dieses Anforderungen zu erreichen.

- Sie haben eines der längsten und erfülltesten Berufsleben aller Referenten. Wie ordnen Sie das Thema Kreislaufwirtschaft im Kontext ähnlicher Trends – Conveneince, Verbundfolien und natürlich Barrierefolien – der letzten 40 Jahre in der Verpackungswelt ein?

Die Weltbevölkerung nimmt von ca. 7 auf ca. 9 Mrd. in absehbarer Zeit zu. Ein immer größerer Anteil möchte „so leben wie wir…“.

Die Ressourcen hat der Globus nicht, also müssen wir umdenken zu Circular Economy und weiter zu Cradle to Cradle!

Somit sind alle Verpackungsentwicklungen diesen Zielen unterzuordnen! = Das bedeutet für viele Packmittelproduzenten und Brand-Owner/Abpacker :

“Was heute noch gilt – ist wohl morgen nicht mehr akzeptiert“.

- Wo sehen Sie die Ansätze für eine strikte Vermeidung von Verpackungsabfällen bezogen auf Folie?

Ich bin davon überzeugt, dass es ein „Zurück“ nicht gibt – doch ein „Umbau“ des Kunststoffverpackungsmarktes kommt und hoffentlich (!), bevor „man“ verordnet, wie es zu gehen hat!

- Welcher Bereich sollte dringend vom Gesetzgeber geregelt werden, um die Verpackungsindustrie stärker zu motivieren, Kreislaufwirtschaft zu betreiben?

Das Verpackungsgesetz vom 12. Juli 2017 – gültig ab 1.1.2019 – ist der erste Schritt, und wir sollten die Wirkung begleiten, um dann Verbesserungen/Veränderungen einzufordern.

Die “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister” ist schon jetzt aktiv und wird schon in 2018 die Zahlen einfordern, um sie 2019 präsentieren zu können!

Die Entsorger haben die Aufgabe: siehe Verp.Gesetz § 21:

(1) Systeme sind verpflichtet, im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize zu schaffen, um bei der Herstellung von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen:

- die Verwendung von Materialien und Materialkombinationen zu fördern, die unter Berücksichtigung der Praxis der Sortierung und Verwertung zu einem möglichst hohen Prozentsatz recycelt werden können und

- die Verwendung von Recyclaten sowie von nachwachsenden Rohstoffen zu fördern.

„Um zukünftig noch bessere Verwertungsergebnisse zu erzielen, ist aber auch schon bei der Produktion von Verpackungen auf ein möglichst recyclingfreudiges Design zu achten!”

Jetzt keine weitere Gesetzgebung, sondern aktiv die vorgegebene Richtung mit gestalten!

- Achten Sie auf eine rezyclierbare Verpackung, wenn Sie privat einkaufen? Was raten Sie als Fachmann dem Konsumenten und Ihren direkten Kunden?

Zur Zeit sind meines Wissens nach bisher „nur“ PET-Flaschen im Cradle to Cradle-Einsatz, und „sehen“ können wir das nicht.

Im Bekannten- und Freundeskreis gebe ich schon „Empfehlungen“ – doch das ist weniger „als der Tropfen auf den heißen Stein“… Den Kunden und Bedarfsträgern gebe ich die Möglichkeit, recycelfähige Verpackungen zu gestalten und in Einsatz zu bringen.

- Alle Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette (Verpackungshersteller, Abfüller/Abpacker, Handel, Recycler) müssen Anstrengungen zur stofflichen Wiederverwertung möglichst aller Verpackungsrohstoffe unternehmen. Wo fängt da die Kommunikation an?

= Vor dem Verpackungshersteller sind auch jeweils die Rohstofflieferanten: Granulat, Kaschierkleber, Druckfarben mit einzubinden!

= Die Kommunikation ist im Verp.-Gesetz vorgegeben: “Die Systeme sind verpflichtet, die privaten Endverbraucher in angemessenem Umfang über Sinn und Zweck der getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen, die hierzu eingerichteten Sammelsysteme und die erzielten Verwertungsergebnisse zu informieren.

… es sind die kommunalen Abfallberatungen und Verbraucherschutzorganisationen zu beteiligen!

= hier möchte ich den Handel bitten:

„Nehmen Sie Ihre Kunden an die Hand“ und etablieren mit Ihnen gemeinsam das Bewusstsein zu: Verpackung – Recycling – Wertstoff!

- Und dann noch eine private Frage: Was begeistert Sie außer Ihrem Beruf?

„Beruf – Berufung = Hobby: Es ist ein Geschenk, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu dürfen – sich neuen Herausforderungen stellen!

u n d 2 Enkelkinder mit allen Problemen/Problemchen aufwachsen sehen, was man beim eigenen Sohn nicht so erlebt hat …

Zum Autor:

Helmut Spaeter (Dipl.-Ing.) studierte Schiffsbetriebstechnik in Hamburg.

Über die Aluminiumverpackung (Alusingen GmbH), Aerosoldosen und Tuben 1979 zur flexiblen Verpackung bei Wolff – Walsrode AG (heute Wipak – Walsrode) – Leitung Verkaufsbüro: Süddeutschland, Österreich, Schweiz.

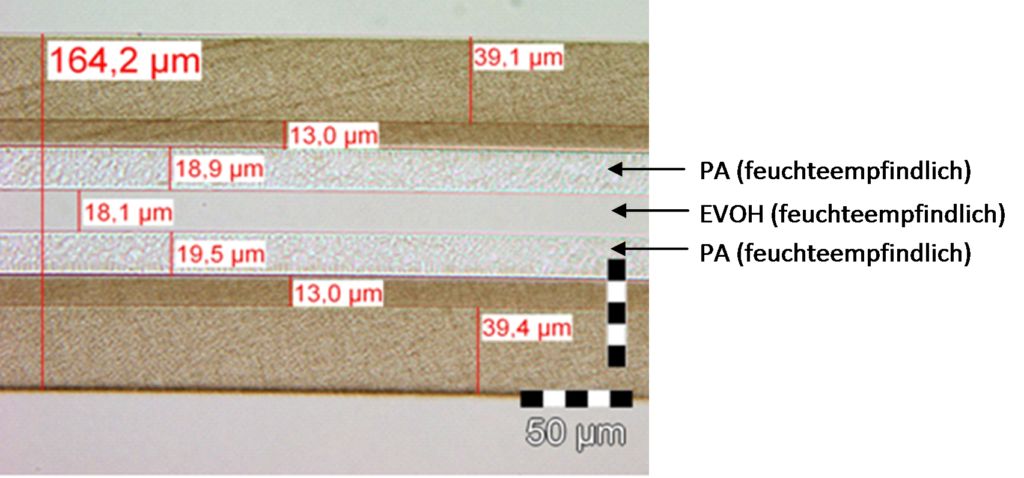

Ab 1985 – selbstständiger Handelsvertreter, vorrangig für EK-Pack, Kempten. Aufbau 5-Schicht-Coextrusion mit EVOH und die Vermarktung im Bereich Barrierefolien/Laminate für Food- und Nonfood-Verpackungen. Von 1993 – 1996 Alleingeschäftsführer der Firma EK-Pack, Kempten.

Seit 1996 tätig für Alusuisse – Lawson-Mardon-Neher AG/Alcan in CH (heute Amcor Flexibles).

Auf- und Ausbau des Bereichs Ceramis® bei Alcan Packaging Kreuzlingen AG. Kreation und Realisierung von Ceramis®-Anwendungen mit namhaften Bedarfsträgern im Bereich flexible Filme für Abpacker und Converter.

Gründungspartner der InnoNETpartners: http://www.innonet-partners.eu.

Geschäftsführender Gesellschafter der Cavonic GmbH: 2010 bis 2015.

In 2015 Gründung der BARRIOPAC®

Mit dem

Mit dem  Siegwerk und EPEA Internationale Umweltforschung GmbH haben gemeinsam alle Komponenten des Druckfarbensystems bzw. Lackes bis ins letzte Detail geprüft und abgestimmt. Offene toxikologische Fragen wurden erfolgreich geklärt. Das neu entwickelte Druckfarbensystem ist ein sogenanntes Low-Migration-System und somit für kosmetische Artikel und Lebensmittel geeignet. Für die endgültige Farbwiedergabe ist nicht nur das Pigment entscheidend, sondern auch das Druckfarbensystem und der Untergrund, auf den es aufgedruckt wird. Diese alternative Pigmentierung ist für das menschliche Auge allerdings nicht wahrnehmbar.

Siegwerk und EPEA Internationale Umweltforschung GmbH haben gemeinsam alle Komponenten des Druckfarbensystems bzw. Lackes bis ins letzte Detail geprüft und abgestimmt. Offene toxikologische Fragen wurden erfolgreich geklärt. Das neu entwickelte Druckfarbensystem ist ein sogenanntes Low-Migration-System und somit für kosmetische Artikel und Lebensmittel geeignet. Für die endgültige Farbwiedergabe ist nicht nur das Pigment entscheidend, sondern auch das Druckfarbensystem und der Untergrund, auf den es aufgedruckt wird. Diese alternative Pigmentierung ist für das menschliche Auge allerdings nicht wahrnehmbar.