Flexible Verpackungen spielen in der Lebensmittelindustrie inzwischen eine wichtige Rolle. Kunden aus Lebensmittelindustrie, Handel und Verpackungsherstellung formulieren ihre Anforderungen an die Zulieferer, die immer mehr auch von gesetzlichen Vorgaben oder großen Trends wie Nachhaltigkeit bestimmt sind. Im Kern geht es dabei um den Zielkonflikt von Individualisierung der Verpackung unter Marketing-Gesichtspunkten und Standardisierung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten. Karsten Schröder, Geschäftsführer der Innoform GmbH, hat dazu im Gespräch mit wrapped eine klare Position.

Flexible Verpackungen spielen in der Lebensmittelindustrie inzwischen eine wichtige Rolle. Kunden aus Lebensmittelindustrie, Handel und Verpackungsherstellung formulieren ihre Anforderungen an die Zulieferer, die immer mehr auch von gesetzlichen Vorgaben oder großen Trends wie Nachhaltigkeit bestimmt sind. Im Kern geht es dabei um den Zielkonflikt von Individualisierung der Verpackung unter Marketing-Gesichtspunkten und Standardisierung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten. Karsten Schröder, Geschäftsführer der Innoform GmbH, hat dazu im Gespräch mit wrapped eine klare Position.

wrapped: Wie sehen Sie die Zukunft der flexiblen Verpackung – individualisiert oder standardisiert?

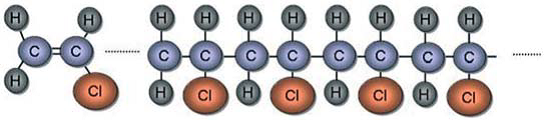

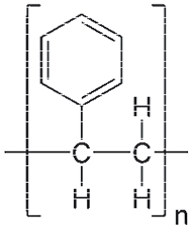

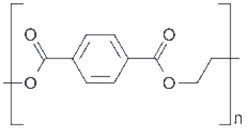

Schröder: Schwierige Frage, persönlich würde ich mehr Standardisierung wünschen und halte sie auch für sinnvoll und möglich. Andererseits sehen wir in vielen Teilen der Wirtschaft, dass sich – aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen – nicht nur „das Beste oder Sinnvolle“ durchsetzt. So wird in vielen Branchen mit hohem Aufwand an der Standardisierung gearbeitet. Die Automobilindustrie mit ihrem Plattformkonzept ist nur ein Beispiel, wie konsequent dies letztendlich durchgezogen wird, steht wieder auf einem anderen Blatt, wenn man individuelle Kundenwünsche beim Auto betrachtet. Standardisieren ist auf jeden Fall sinnvoll. Man kann durch Bündelungseffekte und Reduktion von Kompatibilitäts- und Abstimmungsproblemen Kosten und Komplexität senken. Aber auch in unserer Branche überlagern sich mehrere Aspekte. Zum einen schiebt der Preisdruck alle Entwickler in die Standardsierungs- ecke. Viele Packmittelhersteller versuchen Standards zu positionieren oder gar zu setzen. Im Wurst- und Käseverpackungsbereich, z.B. beim Modified Atmosphere Packaging (MAP) als Tiefziehverpackung, ist dies in Teilbereichen bei den „Unterfolien“ durch regionale oligopole Strukturen gelungen. Dennoch kann man auch dort nicht von dem Standard sprechen. Nicht einmal die Materialklasse ist einheitlich – mal wird hier Polypropylen (PP) und mal Polyethylenterephtalat (PET) verwendet. Also selbst in dem Markt, den wir manchmal als standardisiert wahrnehmen, gibt es große Unterschiede – nicht nur im Detail der Folienstrukturen, sondern auch im Material und natürlich in Form und Farbe.Dann drückt natürlich der Handel auf ständiges Absatzwachstum möglichst weniger Produkte. Das bedeutet, dass der gleiche Joghurtbecher für alle Marken schon wegen der Unterscheidbarkeit von Premium- und Low-Cost-Varianten nicht funktioniert. Form und Farbe sind unter Marketing-Gesichtspunkten heute zu wenig für eine Unterscheidung der Marke am Point of Purchase (POP). So werden Materialien, Größen und Formen freudig variiert und als Innovationen verkauft. Dennoch bin ich ein Verfechter der Standardisierung, um effizienter zu werden und den geforderten Nachhaltigkeitszielen von Handelsketten – und vielleicht auch bald von Regierungen und der Gesellschaft – im Ganzen gerecht werden zu können. Wohin die Reise geht, kann ich aber auch noch nicht mit Bestimmtheit sagen.

wrapped: Welches sind die Treiber für dieses „Pendeln zwischen zwei Tendenzen“?

Schröder: Hier müssen verschiedene Trends unterschieden werden. Ein wichtiges Thema ist die Nachhaltigkeit. Hier treibt uns die Angst oder die Angstmacherei der Medien vor der Umweltkatastrophe. Dies hat nun die Verpackungsindustrie zu Nachhaltigkeitsüberlegungen ermuntert. Der Handel sieht sich hier in der „Pull-Position“ und versucht nun, die gesamte Lieferkette – oder wie ich lieber sage „Lieferwolke“ – zu ordnen und zu „standardisieren“. Das Problem ist jedoch derzeit, dass man in dieser Wolke vor lauter Nebel nicht recht sieht, wo es hingehen soll und bei Nachhaltigkeit erst einmal an Energiesparen und Biopolymere denkt. Die Letztgenannten taugen aber noch nicht wirklich für den Handel im großen Stil. Und eigentlich müsste man den Handel fragen, warum nicht? Wie bei vielen Klimathemen kommen wir auch hier nur in kleinsten Fortschritten voran und immer in die gleiche, pekuniär getriebene Richtung.

Betrachtet man nun den Trend zu aktiven und intelligenten Verpackungen, so scheint das Thema langsam an Fahrt aufzunehmen. Denn hier werden Fantasien geschürt, dass wir bald „automatisierter“ einkaufen. Verpackungen melden, wenn ihr Inhalt gegessen werden sollte und wann Nachschub gebraucht wird. Für Marketiers ist besonders spannend, dass Display-Kartons und Verpackungen bald individuelle Kundengespräche führen könnten – das sind sicherlich auch vom Handel und den Marken getriebene Entwicklungen. Ob ich als Konsument das dann gut finde, hängt davon ab, was trendy wird und wie ich mich dann damit fühle. Ein Selbstgänger wird das nach meiner Einschätzung aber nicht werden.

wrapped: Nun entstehen ja viele individuelle Verpackungen unter Marketing-Gesichtspunkten. Braucht man wirklich so viele „Sonderlösungen“?

Schröder: Vor der Konvergenz kommt bekanntlich die Divergenz. Das ist so richtig wie falsch, da wir uns ja spätestens seit Einstein im ständigen Fluss bewegen sollen. Das soll ausdrücken, dass es immer wieder Konvergenzphasen gibt, wie wir sie z.B. auch bei den Tragetaschen gesehen haben. Erst gab es ganz viele verschiedene Sorten, Anbieter und Rezepturen zur Herstellung, dann nur noch wenige standardisierte Taschen und nun bald gar keine mehr oder nur noch „Bio-Mehrweg-Taschen“. Bei den MAP-Verpackungen weiß ich z.B. gar nicht recht, in welcher Phase wir uns befinden. Ich denke auch hier werden Sorten-und Formvielfalt wohl noch zunehmen können, da ja keine wie der andere wahrgenommen werden will. Dagegen drückt aber Kostendruck, der durch die komplexen Fertigungsanlagen noch befeuert wird. Da kann man nicht dauernd umstellen – noch nicht. Die Lebensmittelindustrie glaubt anscheinend an die Vorteile der Divergenz, ich halte das gesamtwirtschaftlich gesehen für den falschen Weg.

wrapped: Welche Auswirkung hat eine hohe Verpackungsindividualisierung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit?

Schröder: Nicht standardisierte Verpackungen im Hinblick auf Material, Form, Design und Logistik sind i.d.R. teuer und müssen von einem hochpreisigen Produkt amortisiert werden. Ein schönes Beispiel ist die Kaffeekapsel. Schreckten wir noch in den Filter-Kaffee-Hochpreiszeiten vor Pfundpreisen bei „Röstkaffee gemahlen“ von 8 € zurück und tranken Tee, kaufen wir heute Kaffee in Kapseln, der das Zigfache kostet. Diese Produkte werden heute erfolgreich verkauft, d.h. es gibt wirtschaftlich erfolgreiche Modelle. Unter Nachhaltigkeitsaspekten sieht das schon anders aus. Zwar gibt es Werbe-Experten, die behaupten, dass die in Kapseln verpackten Pulver nachhaltiger seien als die gemahlene Alternative im Beutel. Einerseits wird pro Tasse wohl wesentlich weniger Kaffee verbraucht, aber dafür anderseits wahnsinnig viel Müll produziert. Das kann ich mir einfach nicht schön rechnen. Und wenn wir weniger Kaffee brauchen, leiden ja auch die Kaffeebauern darunter und diesen Faden kann man unter verschiedenen Aspekten weiterspinnen. Leider wird auch der Begriff „Nachhaltigkeit“ in unserer Branche nicht standardisiert verwendet.

wrapped: In welchem Dilemma steckt der Packmittelproduzent?

Schröder: Lassen sie mich dies nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn der Packmittelproduzent 1 ein gutes Produkt liefert und auch noch einen „coolen“ Preis bietet, wird es schwer für den Packmittellieferant 2, den Abnehmer von seinem alternativen Produkt zu überzeugen. Doch was lernt jeder BWL-Student dafür/dagegen? Man muss eine Alternative anbieten. Leider gibt es gar nicht so viele Alternativen zu einem optimalen Produkt. Es hat noch niemand etwas besseres als das Rad in den Markt gebracht. Das hat nicht einmal der Transrapid geschafft, der ja schwebt und keine Räder braucht. Also wird Zusatznutzen dran geheftet (z.B. Alu- Felgen) – ob man den braucht oder nicht. Dies ist sicherlich im übertragenen Sinne ein Dilemma der Packmittelproduzenten. Das andere Dilemma ist die Mittelstandsprägung der Packmittelindustrie, zu der sich jetzt durch Fusionen Großunternehmen gesellen, die eine Marktbeherrschung anstreben. Da entstehen gerade mächtige Pole im Markt. Das kann bei den „bedrängten“ mittelständischen Unternehmen zur Diversifizierung ihrer Produkte führen, um aus der Vergleichbarkeit auszubrechen. Nachhaltigkeit hin oder her – jeder will und muss überleben.

wrapped: Wie wirkt sich unser Thema am Point-of-Sale aus?

Schröder: Die Anforderungen an die Verpackungen am POS sind enorm gestiegen. Wir alle kennen die gigantischen Zahlen von gescheiterten Neueinführungen von Lebensmitteln in den Handel. Oft scheitert es auch an der Verpackung, z.B. an ihrer Unauffälligkeit. Noch schlimmer trifft den Handel natürlich die Skandalisierungswelle, die auch Verpackungen betreffen kann und unaufhörlich gegen die Einzelhändler anrollt. Hier will niemand mehr Risiken eingehen oder Verantwortung für riskante Neueinführungen übernehmen.

wrapped: Wie wird diesem Problem entgegnet?

Schröder: Weitreichend, denn hier geht heute oft der Packmittelhersteller oder Anlagenlieferant in Vorleistung. Er launcht im Namen des Handels die neuen Verpackungen gemeinsam mit dem Markenartikler. Aber es geht noch weiter. Es ist ja heute keine Seltenheit mehr, dass ein Packmittelproduzent sogar die Abpackmaschine finanziert, auf der dann sein Packmittel abgepackt wird, damit der Markenartikler ein Teil seines Risikos schon einmal los wird und im Packmittelpreis und in Vertragslaufzeiten verstecken kann. Mit Unternehmertum des Markenartiklers hat das nicht mehr viel zu tun.

wrapped: Hat dieses Streben nach Risikoverteilung bzw. Minimierung auch Grenzen?

Schröder: Auf jeden Fall, denn hier kommen wir wieder zu einer Wolke. Wenn die Lieferantenwolke mit unsicheren Informationen immer größere Risiken, die ebenfalls diffus gehalten werden, tragen muss, um Packmittel zu verkaufen, so erscheint mir das wenig tragfähig für die Zukunft. Die Bankenkrise beruht auf ähnlichem Risiko-Versteckspiel. Allerdings will ich gleich hinterherschicken, dass der Vergleich sehr hinkt, es geht eher um das Prinzip. Undurchschaubare Konstellationen haben schon zu oft zu Krisen geführt – das wünsche ich unserer Industrie, die bisher ja größtenteils von massiven Krisen verschont geblieben ist, nicht. Ich wünsche mir, dass das im Kern so bleibt und wir uns langsam weiter entwickeln, aber deshalb muss man über die Risiken reden.

wrapped: Welchen Einfluss hat der Handel auf die Verpackungsentwicklung?

Schröder: Dem Handel kommt natürlich eine besondere und prinzipiell auch führende Rolle zu. Denn er muss dem Kunden für Produkte Geld abnehmen und dafür die Garantie leisten. Bei Verpackungen zögert er noch und versucht zunächst die Produktqualität von Lebensmitteln im Griff zu behalten oder in den selbigen zu bekommen – wie manche behaupten. IFS und BRC-Standard sind hier die Stichworte. Doch auch diese Normungsversuche (Standardisierung) der Qualität hängen letztlich an dem Willen und Können der Lieferanten. Oder noch besser gesagt, der Lieferantenwolke – wer auch immer die beherrschen will und wird. Der Handel muss aber handeln – schon aus Selbsterhaltungsgründen. Er wird sich das Thema Verpackung immer stärker vornehmen und nicht nur Schadstoffe analysieren lassen, wie wir es bei Innoform auch schon viel tun. Sondern er wird mehr und mehr aus der Lieferwolke informierte Partner machen müssen, die voll ins Bild gesetzt werden, wie bei großen Open-Innovation-Projekten, z.B. bei Procter & Gamble oder BMW, um wieder die Autobauer als Bild zu nutzen. Mitmachen anstelle von nur zuliefern ist da sicherlich ein guter Vergleich. Heute wird gerade bei Lebensmittelverpackungen nach wie vor zu wenig und zu lückenhaft kommuniziert und informiert in der Lieferwolke – manche sagen sogar, es wird durchgängig „gemauert“. Ist dieses Thema erledigt, wird natürlich auch im Handel das Thema „Effizienz durch Standardisierung“ oder „Verkauf durch marketinggerechte Individualisierung der Verpackung“ mehr in den Blickpunkt rücken. Mein Votum für mehr Standardisierung gilt auch hier.