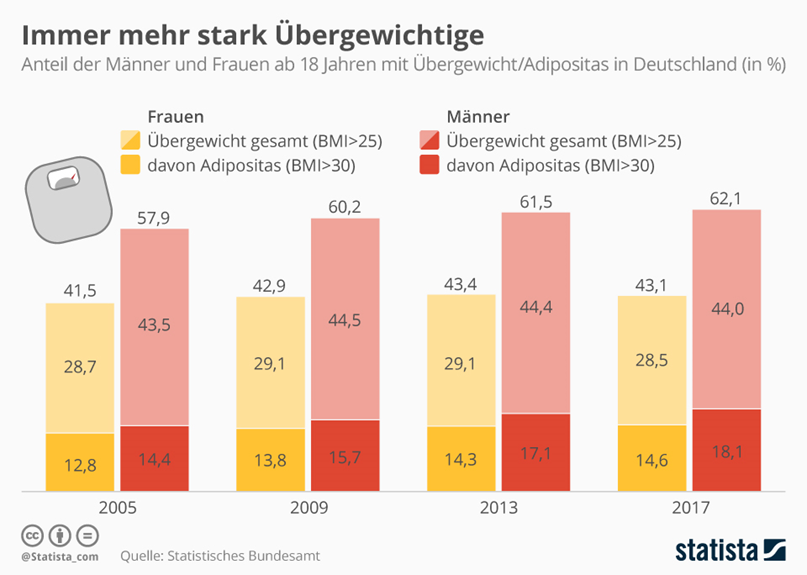

Schon im Teil 1 dieser kleinen Serie habe ich es zum Schluss formuliert: Wir werden zu dick. Oder anders ausgedrückt: Wir sind schon satt…

Das klingt nicht nur provokant – das ist es meiner Meinung nach auch. Aber die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.

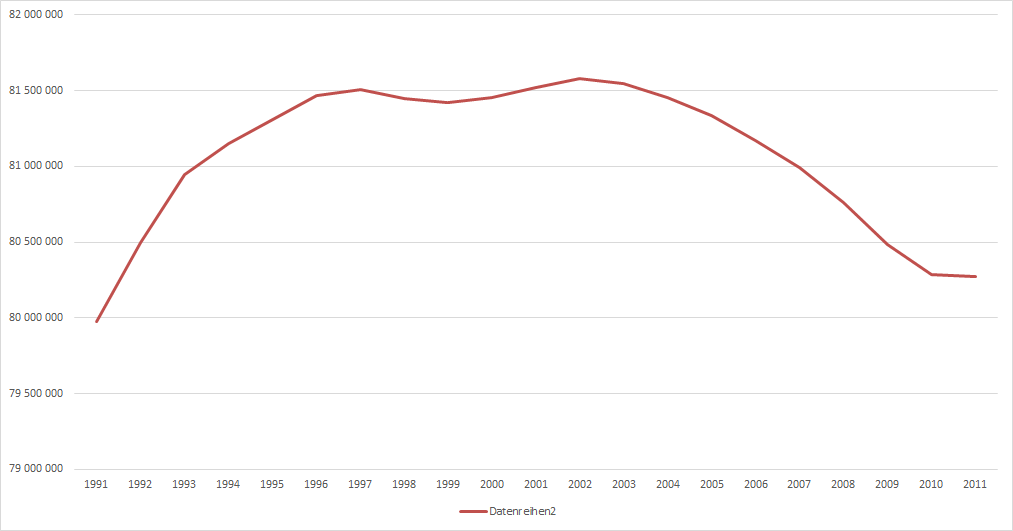

Wenn man diese Grafik betrachtet, wissend, dass in dem Zeitraum kein äquivalenter Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war, bedeutet das doch, dass mehr Nahrungsmittel konsumiert wurden. Ob die alle gegessen oder einfach “übrig geblieben” sind, kann man nur vermuten. Hierzu hat Statista auch weitere Daten zur Verfügung gestellt.

Das lässt zumindest die Vermutung aufkeimen, dass wir auch zu viel essen.

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht! Denn der Anstieg des Verpackungsverbrauchs stammt aus wenigen Quellen und die sind eben 2Go und Online-Handel, sagt das Bundesamt.

Bleiben wir einmal beim 2Go Effekt. Bisher werden hauptsächlich Einweg-Becher und Deckel für z.B. Kaffee 2Go benutzt, auch wenn es erste Entwicklungen zu Mehrweg-Pfandsystemen gibt.

Und das zeigt eben auch wieder die “offizielle” Statistik, die wir hier direkt eingefügt haben.

Es sind also nicht nur die “Vielfraße”, die zu mehr Verpackungen führen, sondern vor allem die “ungesunden” und wenig nachhaltigen Lebensgewohnheiten. …”Ungesund sowohl für Geist und Seele, aber auch für die Umwelt”… sagte mir neulich ein Webseminar-Teilnehmer, was ich hier einmal so zitieren möchte. Aber darüber können wir nicht richten – wir stellen hier einfach mal fest.

So kann man durchaus folgende Hauptursachen für den stetig steigenden Verbrauch an Lebensmittelverpackungen festhalten, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

• Neuer Life-Style „2Go“?

• Single-Leben – kleine Mahlzeiten zuhause?

• Mehr Wohlstand und dadurch mehr Konsum?

Dem aufmerksamen Beobachter drängt sich die Vermutung auf, dass man den Trend nicht zurückdrehen kann und wir dieses schnellere 2Go Leben nicht wieder aufgeben werden. Der Markt reagiert bereits mit durchaus interessanten Trends, z.B. Mehrweg2Go Becher zu etablieren. Hier einige Links aus dem Internet:

https://2go-company.de/

https://recup.de/

https://www.tchibo.de/mehrwegbecher-c400088226.html

Es geht entweder darum, seinen eigenen Becher mitzunehmen oder haltbarere Becher in den Verkehr zu bringen, die bei vielen Bars abgegeben und wieder befüllt werden können. Und das geht am besten mit Pfand.

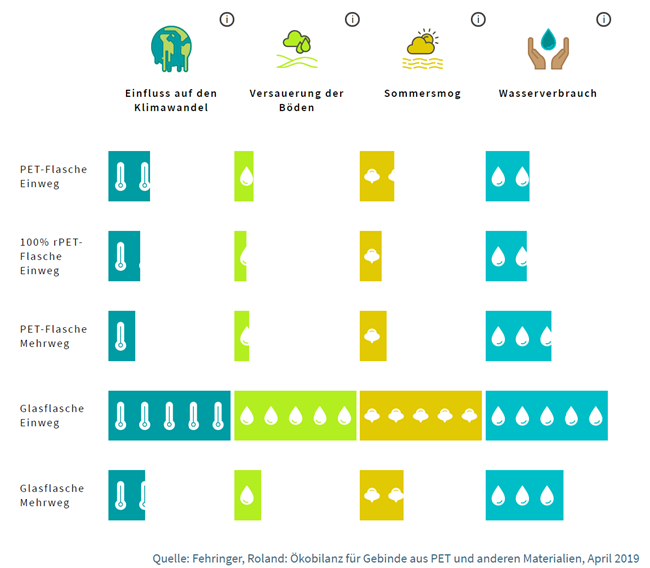

Aber ist Mehrweg denn überhaupt besser als Einweg? Diesen Streit wollen wir gar nicht detailliert führen, sondern einfach mal wieder einige Fakten zeigen – dieses Mal von den PET-Flaschen-Experten PETcycle. Man sieht: Der Unterscheid zwischen einer Einweg-Glasflasche und einer Mehrweg-Glasflasche ist enorm. Bei den leichten PET-Flaschen ist das nicht mehr ganz so nachvollziehbar und kehrt sich sogar teilweise um. Was heißt das denn nun? Je nachdem, wie man einen Stoffstrom betrachtet, wie weit eine Verpackung transportiert werden muss und wie schwierig das Recycling oder das Wiederverwenden ist, kommt es auf den Einzelfall an.

Jetzt neigen Lobbyisten dazu, erst einmal alles zu verkomplizieren. Ich will es mal mit einfacher Annäherung versuchen. Kaffeebecher gelten als schwer recycelbar. Die Deckel gelten als entbehrlich in vielen Fällen, machen aber schon fast die Hälfte des “Umwelt-Fussabdrucks” aus.

Also: Auf Deckel verzichten, wo es geht, und den schlecht recycelbaren Kaffeebecher, der nicht wieder befüllt werden kann, durch einen wiederverwendbaren oder recycelfähigen ersetzen. Und genau diese Initiativen laufen bereits.

Und nach diesen einfachen Gedankengängen kann man doch als findiger Unternehmer einmal sein Portfolio durchleuchten und nach neuen Chancen suchen. Vielleicht wäre es sogar eine Idee, anstatt nur auf unnötige Kaffeebecher-Deckel zu verzichten, sogar ganze Mehrwegbecher zu vertreiben?!

Bezogen auf die Flexpackindustrie könnte das bedeuten, dass wir uns wirklich einmal intensiv fragen sollten, was wir wirklich für einen Nutzen stiften und welchen Schaden bzw. welche Nebenwirkungen wir tatsächlich in Kauf nehmen, wenn wir in flexible Verpackungen verpacken. Und da komme ich immer wieder zu der Erkenntnis, dass wir sicherlich noch besser werden können, aber dass ein echtes Umsteuern nicht drängt.

Wo sich massiver Handlungsbedarf ergibt, ist bei der Vermüllung unserer Erde durch Folienverpackungen und andere Plastikrückstände. Da müssen wir ran und zwar global! Und da müssen die Inverkehrbringer in die Pflicht genommen werden, die neben ihren Lebensmitteln eben auch immer Berge an Verpackungen exportieren, egal, ob Entsorgungspfade vorhanden sind oder auch nicht. Und wenn sich gerade diese – oft Weltkonzerne – zu Reyclingfähigkeit ihrer Verpackungen verpflichten, so darf das nur der Anfang sein. Denn Recyclingfähigkeit ist noch lange keine Kreislaufwirtschaft!

Karsten Schröder