„Der Versuch einer Bestandsaufnahme“

Der Begriff “Eine babylonische Sprachverwirrung“ dürfte den verehrten Lesern dieses Aufsatzes bekannt sein. Wer, außer den jeweiligen Fachleuten, ist heute noch in der Lage, die sich überschlagenden Informationen in der Tagespresse oder den Tagesnachrichten zu folgen, wenn es sich um die Themata Plastikverpackung und Klimawechsel handelt.

Wir werden überschüttet mit Zahlen, Daten und Fakten und können nur mit Interesse, Zeit und gutem Willen diese Informationen verarbeiten bzw. versuchen zu verstehen. Schreckensszenarien werden oftmals genüsslich ausgebreitet und die bereits vorhandenen technischen Lösungen gar nicht erwähnt, erklärt und leider zu oft nicht angewendet.

Wenn doch, gilt die Frage „Wem nutzt es (kommerziell)?“ Beide Themen, die Verpackung generell und die Lebensmittelverpackung im Besonderen, verdienen es, differenziert betrachtet zu werden. Es besteht kein Zweifel, dass moderne Lebensmittelverpackung mehr nutzt als schadet. Der Fokus bleibt dann auf den Klimawechsel gerichtet. Die Kleinzelligkeit aller damit zusammenhängenden Themata ist bekannt. In jedem Fall gilt es zu betonen, dass moderne Lebensmittelverpackung Energie spart.

Die Herausforderung, mit der die Menschheit konfrontiert wird, ist in den meisten Fällen fehlende Infrastruktur (Wertstoffsammlung) und das komplette Fehlen vom Verständnis der Zusammenhänge (Bildung).

Setzen wir voraus, dass es uns gelingt, diese beiden Defizite in den kommenden Jahrzehnten auszugleichen. Lassen Sie uns weiterhin hoffen, dass die Menschen erkennen, dass wir eine Lösung nur global erreichen können. Insellösungen sind anerkennenswert, aber nicht immer sachdienlich und oft kapitalbindend. Die verbleibende Zeit (Klima) spricht einfach gegen solche Insellösungen.

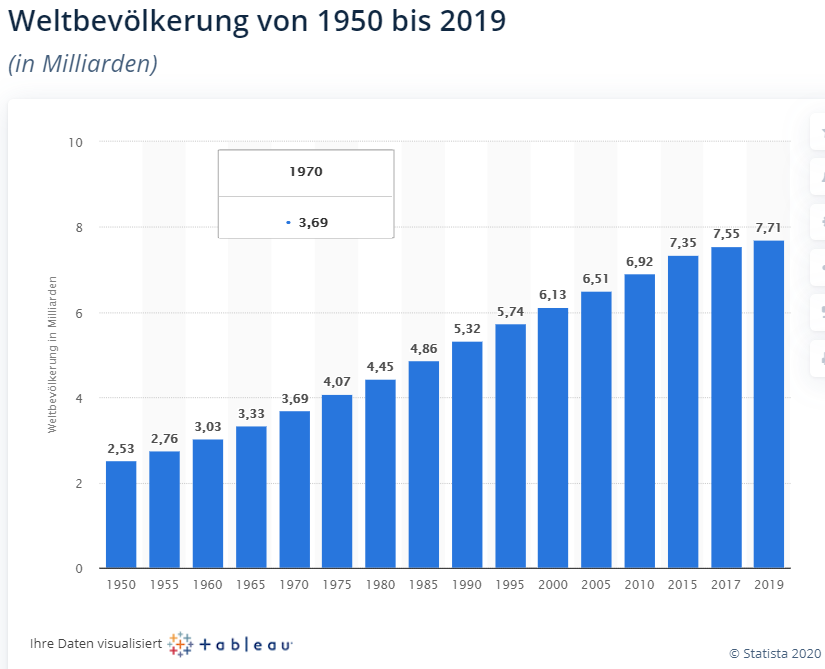

Schauen wir uns einmal die beiden Kerngrößen an. Zum einen ist es das Wachstum der Weltbevölkerung (https://www.worldometers.info/de/) und zum zweiten der damit direkt im Zusammenhang stehende Energieverbrauch. Beide rasanten Laufzahlen u. a. sind dem Link folgend zu finden. (Bild Entwicklung der Weltbevölkerung)

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Benutzung fossiler, kohlenstoffbasierter Energieträger zum derzeitigen Dilemma ununterbrochen beiträgt. Benutzen wir diese Energieträger, oxidieren wir sie und gewinnen wir Energie, setzen folglich Kohlendioxid frei (Treibhausgas).

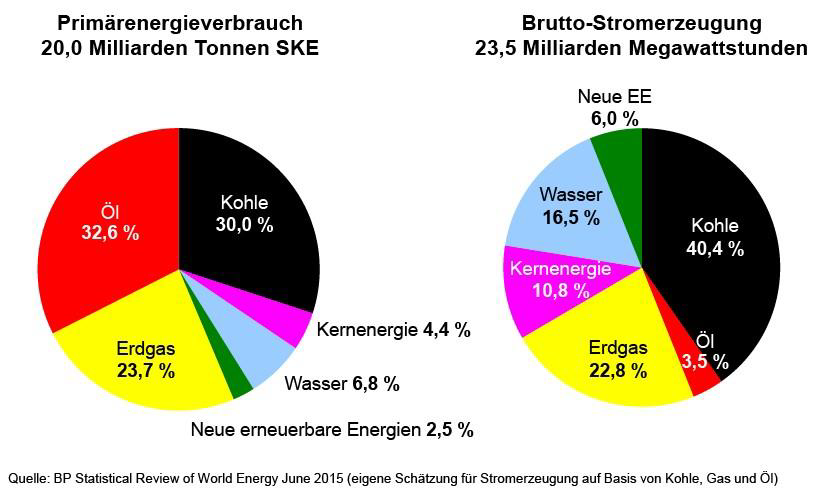

Zwar wissen wir, dass andere Treibhausgase noch schädlicher sind, aber wir benutzen das Kohlendioxid als Äquivalent zu allen anderen Treibhausgasen (CO2e). (Bild fossile Energie vs. erneuerbare)

Mehr als 65 % der Stromerzeugung werden durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern (Kohle, Gas und Öl) gewonnen. Darüber hinaus werden diese fossilen Rohstoffe auch in technischen Prozessen umgewandelt: Kraftstoffe, Kunststoffe oder relevante chemische Zwischenprodukte.

Sieht man sich mit diesen Fakten konfrontiert, wird einem klar, dass eine Lösung global zu erfolgen hat. Inwieweit das möglich ist, bleibt die wesentliche Aufgabe aller Volksvertreter in den kommenden Jahren.

Verbrauch an fossilen Energieträgern:

- Kohle 7,3 Milliarden T/a (Steinkohle und Braunkohle, Wikipedia)

- Erdgas 3,9 Milliarden m3 /a (ohne Fackelgas und Recyclegas, Wikipedia)

- Rohöl 4,5 Milliarden T/a (Wikipedia)

Dieser, durch die wachsende Weltbevölkerung und dem wachsenden Wohlstand ständig wachsende Bedarf an Energie, muss reduziert bzw. weitestgehend gestoppt werden. Die dahinterstehenden Interessengruppen müssen eingebunden werden in die globale Lösung. Macht man das nicht, ist ein Scheitern absehbar.

Welche Lösungen bieten sich an? Letztlich enden alle Modelle bei den uns gegebenen Ressourcen:

- Sonne

- Wind

- Wasser (Stauen oder Gezeiten)

- Geothermik

- Kernenergie (nur in Form von TerraPower basierten Systemen)

Ein Beispiel:

Das Desertec Verfahren zur Gewinnung von Strom durch Sonnenenergie wurde bereits 2003 vom Club of Rome als die ideale Lösung angeboten (Gründung TREC). Da es bereits gut funktionierende Anlagen gibt – auch in Europa (Sanlucar, Spanien) – fragt man sich, warum diese Technik nicht intensiver angewendet wird. Die Konsortiumsteilnehmer (die meisten namhaften Stromerzeuger in Europa) zogen sich zurück, da die Anbieter fossiler Energieträger leichtere und höhere Gewinne versprachen. Im Falle der uns näherstehenden Lebensmittelverpackungsproblematik sollten folgende Schritte zuerst bedacht werden:

- Reduzieren (den Einsatz von Verpackungsmaterial nicht den Designern überlassen)

- Wiederverwenden (z. B. Glasflaschen)

- Recyceln (Monomaterialien organisch & anorganisch)

- Thermische Verwertung (Strom und Wärme)

50 % des zurzeit eingesetzten Verpackungsmaterials – wurde bereits errechnet – könnten bei konsequenter Anwendung eingespart werden.

Denken wir jedoch generell an Kohlenstoffchemie bzw. die Vielzahl der uns tagtäglich umgebenden und von uns benutzten Werkstoffe/Wertstoffe in größter Dimension. Es bleiben für eine reale Kreislaufwirtschaft einige technische Verfahren, z. B. die Gasifizierung. Diese Technik würde uns erlauben, alle kohlenstoffhaltigen Wertstoffe/Reste in einen neuen Rohstoff zu verwandeln.

Dieser neue Rohstoff ermöglicht einen echten Kreislauf der Wertstoffe/Reste. Dafür würden natürlich erhebliche Energiemengen benötigt. Die bereits zur Verfügung stehenden Energietechnologien (geprüfte Konzepte und Pilotanlagen) könnten das ermöglichen.

Fazit:

Die Vorgaben der Politik, die Kreislaufwirtschaft u. a. der Plastikverpackung wird sich nicht realisieren lassen, da der Kreislauf nicht geschlossen werden kann. Nur in der Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft wird sich der Kreislauf schließen lassen, der die Verpackungsindustrie und andere Industrien einbindet. Siehe oben!

17.02.2020

Manfred-Werner Römer